摘要:“大都好物不坚牢,彩云易散琉璃脆”,这是白居易《简简吟》中的诗句,以琉璃与幻化涣散之彩云作对,足见其脆而易碎的娇弱体质。而白居易口中如此脆而易碎的“琉璃”,便是今天触目皆是的玻璃。玻璃诚然脆而易碎,但生活在现代文明中的人们,已然无法离开这脆弱的造物。从手中的手机屏幕,到看得见风景的窗户。从近在眉目跟前的近视镜,到远望浩瀚星空的望远镜,玻璃不仅占据了我们日常生活的各个角落,更拉近人类彼此,让世人将目

随机内容

-

新生活好物合集,这款大牌新品试用装低至6.9元,真没想到!(新生活系列价格表套装多少钱)

新生活好物合集,这款大牌新品试用装低至6.9元,真没想到!(新生活系列价格表套装多少钱)

-

双旦送礼正确打开方式 谁会拒绝华为Mate50高颜值的科技好物?(双旦送什么礼物)

双旦送礼正确打开方式 谁会拒绝华为Mate50高颜值的科技好物?(双旦送什么礼物)

-

《锦瑟》中,"杜鹃"指的是杜鹃花还是杜鹃鸟?百人团也只有56人答对邓紫棋彻底放飞自我了?穿比基尼出镜秀身材,身高160比例却很优越,身材真带感(锦瑟中杜鹃表达悲切)

《锦瑟》中,"杜鹃"指的是杜鹃花还是杜鹃鸟?百人团也只有56人答对邓紫棋彻底放飞自我了?穿比基尼出镜秀身材,身高160比例却很优越,身材真带感(锦瑟中杜鹃表达悲切)

-

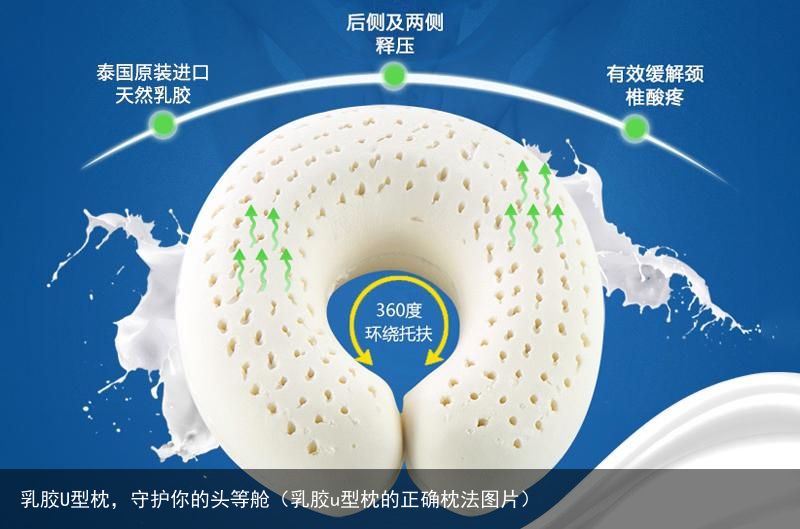

乳胶U型枕,守护你的头等舱(乳胶u型枕的正确枕法图片)

乳胶U型枕,守护你的头等舱(乳胶u型枕的正确枕法图片)

-

京东启动11.11全球好物节 好物好玩打造高质量消费盛宴(京东好物推荐app)

京东启动11.11全球好物节 好物好玩打造高质量消费盛宴(京东好物推荐app)

-

不买Kindle,2023年国产墨水屏阅读器怎么选?附15款产品对比(墨水屏阅读器排行)

不买Kindle,2023年国产墨水屏阅读器怎么选?附15款产品对比(墨水屏阅读器排行)

-

瓜果满园粮满仓 金秋陇原处处好“丰”景(瓜果遍地)

瓜果满园粮满仓 金秋陇原处处好“丰”景(瓜果遍地)

-

好物│这些博物馆的文创产品小众又好玩(博物馆文创产品的意义和价值)

好物│这些博物馆的文创产品小众又好玩(博物馆文创产品的意义和价值)

-

隐形牙套矫正效果和钢牙套到底哪个好?(隐形牙套和钢牙哪个舒服)

隐形牙套矫正效果和钢牙套到底哪个好?(隐形牙套和钢牙哪个舒服)

-

当网红本人成为网红毒瘤:Vtuber的纸片人模式能

当网红本人成为网红毒瘤:Vtuber的纸片人模式能