摘要:雨疏风骤之后,海棠依旧者,几许?何期?

随机内容

-

中国驻韩国大使邢海明访问韩国机器人编程企业LUXROBO(乐思罗博)那英评论超300W!现身回应《罗刹海市》求放过,脸色憔悴眼神无光(现任中国驻韩国大使什么级别)

中国驻韩国大使邢海明访问韩国机器人编程企业LUXROBO(乐思罗博)那英评论超300W!现身回应《罗刹海市》求放过,脸色憔悴眼神无光(现任中国驻韩国大使什么级别)

-

好物 篇七十一:不挑了,原来电脑也可以这么小,零刻SER5 MAX 迷你主机切片真流畅杨丽萍再惹争议!新舞蹈女舞者手摸男舞者私密部位,画面被曝光(零刻迷你电脑主机)

好物 篇七十一:不挑了,原来电脑也可以这么小,零刻SER5 MAX 迷你主机切片真流畅杨丽萍再惹争议!新舞蹈女舞者手摸男舞者私密部位,画面被曝光(零刻迷你电脑主机)

-

年终突击采购选品难?你应该囤这些办公好物(办公物品的采购)

年终突击采购选品难?你应该囤这些办公好物(办公物品的采购)

-

屈臣氏最值得好物推荐,照着买绝对不踩雷(屈臣氏最值得购买的十样东西有哪些)

屈臣氏最值得好物推荐,照着买绝对不踩雷(屈臣氏最值得购买的十样东西有哪些)

-

世间好物不坚牢,彩云易碎琉璃脆(世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆,什么意思)

世间好物不坚牢,彩云易碎琉璃脆(世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆,什么意思)

-

好吃好玩好体验来杨家坪逛好物市集明明长相“普通”,却被粉丝吹上天,这几位男星脸不红么?(杨家坪购物中心过年放假吗)

好吃好玩好体验来杨家坪逛好物市集明明长相“普通”,却被粉丝吹上天,这几位男星脸不红么?(杨家坪购物中心过年放假吗)

-

出游季,如何激发囤货热情?「抖in域见好货」拿出一本生意经(囤货赚差价的方法)

出游季,如何激发囤货热情?「抖in域见好货」拿出一本生意经(囤货赚差价的方法)

-

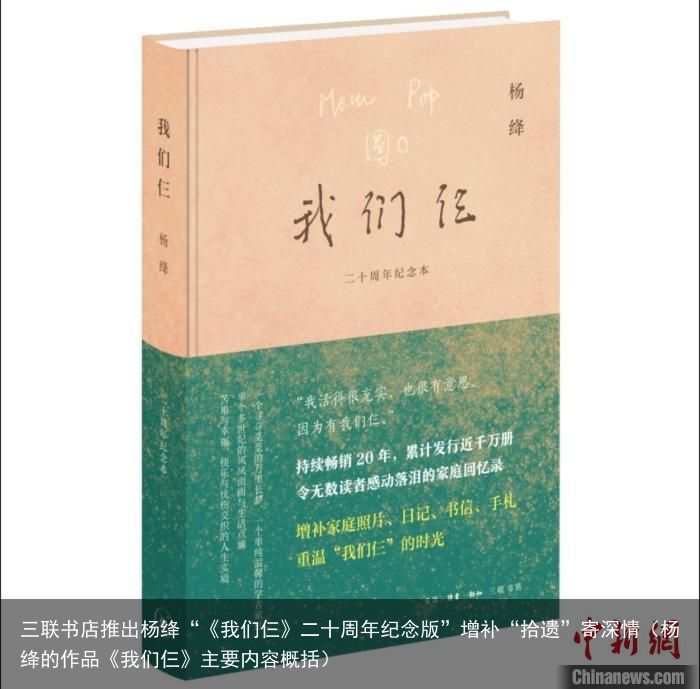

三联书店推出杨绛“《我们仨》二十周年纪念版”增补“拾遗”寄深情(杨绛的作品《我们仨》主要内容概括)

三联书店推出杨绛“《我们仨》二十周年纪念版”增补“拾遗”寄深情(杨绛的作品《我们仨》主要内容概括)

-

全球好物一网打尽!家乐福27周年庆会员店入驻苏宁易购(家乐福网上商城 苏宁易购)

全球好物一网打尽!家乐福27周年庆会员店入驻苏宁易购(家乐福网上商城 苏宁易购)

-

快手好物联盟靠谱嘛 有什么用?(快手好物联盟是怎么回事)

快手好物联盟靠谱嘛 有什么用?(快手好物联盟是怎么回事)