摘要:杨绛1911年7月17日-2016年5月25日2016年5月25日凌晨1时,著名女作家、文学翻译家、外国文

杨绛1911年7月17日-2016年5月25日

杨绛1911年7月17日-2016年5月25日2016年5月25日凌晨,著名女作家、文学翻译家、外国文学研究家杨绛在北京协和医院病逝,享年105岁。

杨绛通晓英语、法语、西班牙语,由她翻译的《唐·吉诃德》被公认为最优秀的翻译佳作,到2014年已累计发行70多万册;她早年创作的剧本《称心如意》,被搬上舞台长达六十多年,2014年还在公演;杨绛93岁出版散文随笔《我们仨》,风靡海内外,再版达一百多万册,96岁成出版哲理散文集《走到人生边上》,102岁出版250万字的《杨绛文集》八卷。

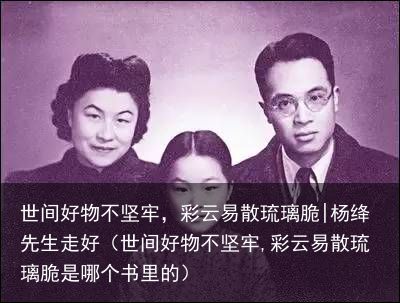

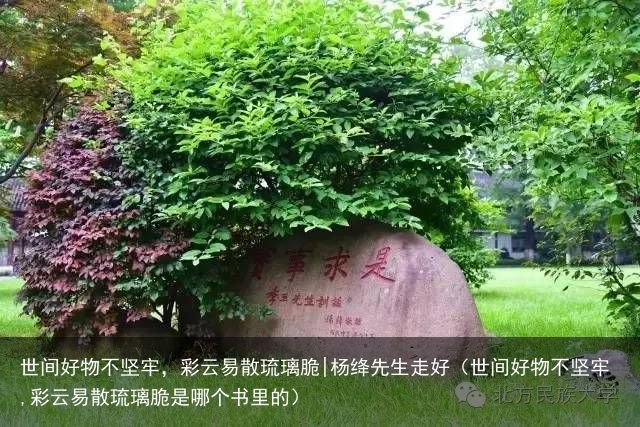

杨绛有许多身份,但“钱锺书夫人”是最为浪漫且最为人熟知的一个。她文笔不凡,行文淡雅。长篇小说《洗澡》被施蛰存誉为“半部《红楼梦》加上半部《儒林外史》”。 她生而安静,自带书香,高贵温婉。90年代末,爱女钱瑗与丈夫钱锺书先后去世。相守相助,相聚相散,此后,杨绛孤身一人,思念着“他们俩”。92岁时,先生提笔,回忆三口之家的风雨岁月,抒写“万里长梦”。2003年《我们仨》出版问世,满纸岁月的痕迹,笔触悲凉。在文末她写道:“我们三人就此失散了。就这么轻易地失散了。‘世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆’。现在,只剩下我一个。”一路风尘雨雪,一河漫长的岁月。那个晚年漂泊,一直寻觅归途的孤独先生,今天“回家了”。如若无差,这正是她早逝女儿诞生的时节。

杨绛与钱锺书:文坛伉俪 才子佳人

钱锺书曾评价杨绛为最贤的妻,最才的女 1932年3月的清华园,杨绛和钱锺书相识相爱。那时的杨绛在群芳之中,才貌突出,深受男生欢迎。杨绛曾回忆与钱锺书初识的情景:“他身着青布大褂,戴一副老式眼镜,眉宇间蔚然而深秀。见面时,他的第一句话就是:‘我没有订婚。’而我则紧张的回答:‘我也没有男朋友。’于是便开始鸿雁往来,越写越勤,一天一封,以至于他放假就回家了。我难受了好多时。冷静下来,觉得不好,这是fall in love了。”1935年,他们举办了婚礼。婚后两年,在英国牛津,杨绛怀了孩子。锺书谆谆嘱咐她:“我不要儿子,我要女儿──只要一个,像你的。” “多年前,读到英国传记作家概括最理想的婚姻:‘我见到她之前,从未想到要结婚;我娶了她几十年,从未后悔娶她;也未想过要娶别的女人。’我把它念给锺书听,他当即回说,‘我和他一样’,我说,‘我也一样。’” 半世的颠沛流离,二人始终相依相守。1945年,杨绛在日军传唤她时,镇定地藏好钱锺书《谈艺录》手稿,保证日后该书的顺利出版。历经风雨,杨绛始终站在钱锺书的身旁,默默守护。 钱钟书对杨绛的评价在遇到她以前,我从未想过结婚的事。和她在一起这么多年,从未后悔过娶她做妻子。 也从未想过娶别的女人。爱的表达千千万万,但这一种,直击我心。杨绛先生的苏州往事1911年,杨绛在北京出生,原名杨季康,祖籍江苏无锡。杨绛在家中排行老四,出生的时候,父亲给她起名季康,兄弟姐妹们“季康季康”叫得快了,就发成“绛”的音,后来她写的话剧公演时,索性把“杨绛”取为自己的笔名。杨绛的父亲杨荫杭是江浙著名的大律师,曾是南洋公学第一批留日的学生,清朝末代状元张謇推荐他担任江苏省高等审判厅厅长兼司法筹备处处长,杨家在那个时候便举家来到苏州,但居地不祥。后来父亲又辗转至上海,担任申报社副编辑长兼律师,但不久即厌倦了上海滩的复杂,决计定居苏州。杨绛便随家人重新回到这座水边之城。那一年,她12岁。

钱钟书对杨绛的评价在遇到她以前,我从未想过结婚的事。和她在一起这么多年,从未后悔过娶她做妻子。 也从未想过娶别的女人。爱的表达千千万万,但这一种,直击我心。杨绛先生的苏州往事1911年,杨绛在北京出生,原名杨季康,祖籍江苏无锡。杨绛在家中排行老四,出生的时候,父亲给她起名季康,兄弟姐妹们“季康季康”叫得快了,就发成“绛”的音,后来她写的话剧公演时,索性把“杨绛”取为自己的笔名。杨绛的父亲杨荫杭是江浙著名的大律师,曾是南洋公学第一批留日的学生,清朝末代状元张謇推荐他担任江苏省高等审判厅厅长兼司法筹备处处长,杨家在那个时候便举家来到苏州,但居地不祥。后来父亲又辗转至上海,担任申报社副编辑长兼律师,但不久即厌倦了上海滩的复杂,决计定居苏州。杨绛便随家人重新回到这座水边之城。那一年,她12岁。

1927年在苏州老宅内照了一张全家福,后排左二是杨绛

杨家购得位于庙堂巷的范宅,经过一番整修,起名“安徐堂”。一家人终于安定了下来。钱钟书曾在信中回忆过这座园林式的宅子:“苦爱君家好苍坊,无多岁月已沧桑。绿槐恰在朱栏外,想发浓荫覆旧房。”与许多旧式家庭不同的是,杨绛的父母亲是平等相待、尊重爱护的关系,这在夫权为主的旧社会是很难得的。父亲对杨绛也是疼爱有加,杨绛说父亲是“凝重有威”,她尤其喜欢饭后替父亲去果皮,还喜欢在父亲读书的时候伴读。父女俩亦师亦友,感情深厚。《听杨绛谈往事》中记载,杨先生曾说:“在庙堂巷,父母姊妹兄弟在一起,生活非常悠闲、清净、丰富、温馨。庙堂巷的岁月,是我一生最回味无穷的日子。”早在杨绛搬到苏州之前,父亲就已经拜托她的三姑母杨荫榆为她选学校。三姑母是有名的教育家,中国历史上第一位女性校长,她最初选择了自己的母校——景海女中,但一次被邀请去振华演讲后,她深深为振华的育人氛围所打动。她说,振华比景海好,于是杨绛和她的三姐便考入了振华女校。

杨绛在振华时,校长是明代大学士王鏊的后代、留美博士王季玉先生。那时的校舍,是十全街的王家老宅,周围加盖了一片简陋的建筑。虽然条件简陋,但振华的教育理念非常先进,王季玉先生想方设法聘请名师来讲学,教科书采用外国中学教科书的最新版本。平时,校长老师与学生们相处时间很多,共同进餐,经常交流,所以比一般的师生关系亲密许多。而且振华提倡劳动,讲究自我治理,所以杨绛也在这里培养了自己独立生活的能力。2005年12月,苏州第十中学(原振华)的柳校长一行人专门前往北京拜访杨绛。百岁老人杨绛为母校写下“实事求是”四个大字,她说,季玉校长每天朝会向同学训话,开头第一句就是:“昵(苏州方言,我们)振华要实事求是。”杨绛先生书写的“实事求是”就坐落在现在十中的校园里,落款则是“杨绛敬録”。

十中校园内的己巳亭,这是当年毕业时杨绛全班送给学校的礼物。

1933年的寒假,钱钟书来到苏州,拜见未来的岳父大人。单独谈话后,杨绛有些忐忑,问询父亲对钱钟书的印象,父亲说:“人是高明的。”钱钟书得知后,心中有了底气。这年暑假,他毕业了,便跟随父母亲从无锡来苏州提亲。不久,这两个相爱的人就订婚了。

1、照镜子可以照见自己的相貌。如果这人的脸是歪的,天天照镜子,看惯了,就不觉得歪了。丑人照镜子,总看不到自己多么丑,只看到别人所看不到的美。自命潇洒的“帅哥”,照不见他本相的浮滑或鄙俗。因为我们镜子里的“镜中人”,总是自己心目中的“意中人”,并不是自己的真面目。面貌尚且如此,何况人的品性呢!每个人自负为怎样的人,就以为自己是这样的人。每个人都不同程度地自欺欺人,这就是所谓“妥协”。 孔子常常说:“不患人之不己知,患不知人也。” 2、在这物欲横流的人世间,人生一世实在是够苦。你存心做一个与世无争的老实人吧,人家就利用你欺侮你。你稍有才德品貌,人家就嫉妒你排挤你。你大度退让,人家就侵犯你损害你。你要不与人争,就得与世无求,同时还要维持实力准备斗争。你要和别人和平共处,就先得和他们周旋,还得准备随时吃亏。

1、照镜子可以照见自己的相貌。如果这人的脸是歪的,天天照镜子,看惯了,就不觉得歪了。丑人照镜子,总看不到自己多么丑,只看到别人所看不到的美。自命潇洒的“帅哥”,照不见他本相的浮滑或鄙俗。因为我们镜子里的“镜中人”,总是自己心目中的“意中人”,并不是自己的真面目。面貌尚且如此,何况人的品性呢!每个人自负为怎样的人,就以为自己是这样的人。每个人都不同程度地自欺欺人,这就是所谓“妥协”。 孔子常常说:“不患人之不己知,患不知人也。” 2、在这物欲横流的人世间,人生一世实在是够苦。你存心做一个与世无争的老实人吧,人家就利用你欺侮你。你稍有才德品貌,人家就嫉妒你排挤你。你大度退让,人家就侵犯你损害你。你要不与人争,就得与世无求,同时还要维持实力准备斗争。你要和别人和平共处,就先得和他们周旋,还得准备随时吃亏。———《走到人生边上》

杨绛先生,一路走好!

杨绛先生,一路走好!

资料来源于网络

编辑/审核:尹方红、李高峰

监制/审核:金华

官方微信:bmd_1984

投稿邮箱:nunxctzb@sina.com