摘要:“我们三人就此失散了,就这么轻易地失散了。‘世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆。’现在,只剩下我一人。” 这是杨绛在丈夫和女儿相继去世以后,怀着无比悲痛的心情在《我们仨》中写下的一段话。 杨绛和钱钟书的爱情故事令无数人羡慕,但他们却也不得不面对白发人送黑发人的人间至恸。 1997年,钱瑗躺在病床上奄奄一息,杨绛双眼含泪,守在她的身边。 也许是觉察到了女儿的痛苦,杨绛握着钱瑗的手

“我们三人就此失散了,就这么轻易地失散了。‘世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆。’现在,只剩下我一人。”

这是杨绛在丈夫和女儿相继去世以后,怀着无比悲痛的心情在《我们仨》中写下的一段话。

杨绛和钱钟书的爱情故事令无数人羡慕,但他们却也不得不面对白发人送黑发人的人间至恸。

1997年,钱瑗躺在病床上奄奄一息,杨绛双眼含泪,守在她的身边。

也许是觉察到了女儿的痛苦,杨绛握着钱瑗的手轻声说道:“女儿,安心地休息,我和你爸爸都祝你睡好……”

听完这句话,钱瑗进入梦乡,并在睡梦中离世。

失去女儿的杨绛虽然悲痛不已,但她却不能表现得太过悲伤,因为她还要振作精神照顾生病的丈夫钱钟书。

广告可御可甜 有颜有料 惩罚整蛊任你选 >>进入直播间与主播亲密互动×

广告可御可甜 有颜有料 惩罚整蛊任你选 >>进入直播间与主播亲密互动×

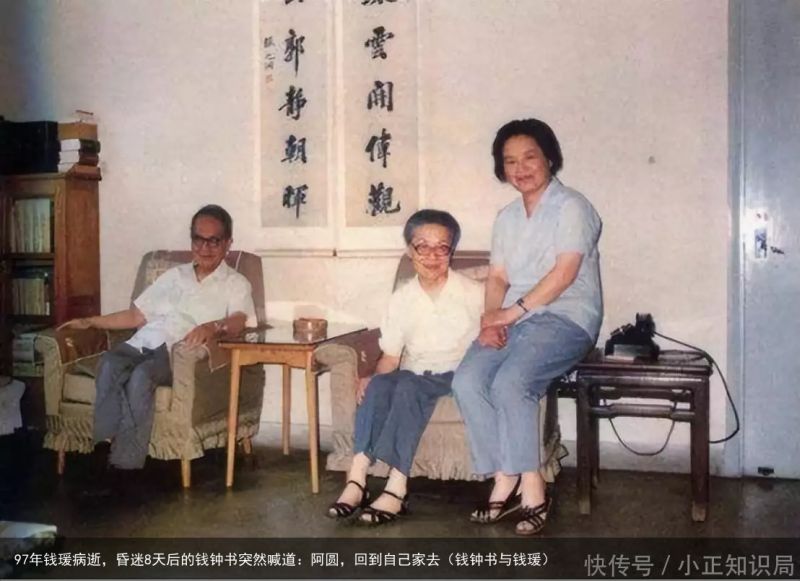

钱钟书

钱钟书因患肺炎而住院治疗,为了防止他的病情恶化,杨绛决定先向他隐瞒钱瑗去世的消息。

然而,钱钟书仿佛与钱瑗有心灵感应一般,在钱瑗病逝后的第八天,昏迷中的钱钟书突然喊了阿圆(钱瑗小名)的名字,过了几分钟又呢喃道:“阿圆,转去自己家。”

杨绛听到后既诧异又心痛,她知道应该告诉钱钟书女儿离世的消息,于是她伏在他耳边说:“阿圆走了,走得很好,我祝福她了。”

钱钟书听到这一消息后,老泪纵横,万分难过。

几个月后,钱钟书因病情突然恶化也离开了人世间。

幸福的童年生活

1935年,钱钟书和杨绛结婚两年后,女儿在英国牛津出生。

杨绛与女儿钱瑗

钱瑗出生后,由于身体素质较差,家中长辈便期望钱钟书夫妇再生一个孩子。

但钱钟书坚决不接受,他告诉杨绛:“假如我们再生一个孩子,他又比阿圆健康聪明的话。我们很容易更喜欢那个孩子,这样阿圆得到的爱就太少,对她不公平。”

为了让女儿得到更多的爱,两人打算只生钱瑗这一个女儿,这在那个年代是十分罕见的。

在钱瑗成长的过程中,杨绛和钱钟书尽心尽力地呵护她,与她像朋友一样相处。

钱钟书经常利用空闲时间陪钱瑗做游戏,这时候的他也像孩子一般,两人十分亲近。

广告美女秀场 真人直播 >>进入直播间与主播亲密互动×

广告美女秀场 真人直播 >>进入直播间与主播亲密互动×

钱钟书一家

钱钟书夫妇不仅钱瑗提供了良好的成长环境,也在生活中以身作则地教育她。

两人都有阅读的习惯,因此,在家庭文化的熏陶下,钱瑗也十分喜爱读书。

钱瑗不论到哪,都想方设法地找书,找到一本喜欢的书便手不释卷。

爷爷见此,开心地赞叹道:“吾家读书种子也。”

在充满爱的家庭氛围中生活的钱瑗成长为一个开朗自信、豁达善良的少女,并以优异的成绩考上了北京师范大学。

钱瑗曾感慨地说道:“我一直认为,父母相爱的小孩很幸运。因为见过好的感情是什么样的,所以我知道怎么朝正确的方向前进。”

曲折的婚姻生活

但钱瑗的感情生活并不顺遂,她一生有过两段婚姻生活。

第一段是与她的大学同学王德一短暂的婚姻。

钱瑗在进入大学以后认识了王德一,两人由于志趣相投,十分合得来,在经过一段时间的相处之后很快便坠入爱河。

钱钟书和杨绛也十分喜爱这位女婿,于是在父母的祝福下,两人结为夫妻。

然而好景不长,王德一就去世了。

丈夫的去世给钱瑗带来了沉痛的打击,她回到父母身边与他们同住,以获得一些心灵上的慰藉。

钱瑗

1974年,在过了五年单身生活之后,钱瑗迎来了她的第二段婚姻,经过他人撮合,钱瑗与杨伟成相识并结婚。

杨伟成比钱瑗大十多岁,带着一儿一女生活,但钱瑗并不在意这些,作为继母,她努力尽到一个母亲的责任,关心爱护他们。

钱瑗平时的工作很忙,但她会尽力地陪伴孩子,每个周末,她都会变着花样为孩子们买他们喜欢吃的小吃,有时候是一碗面,有时候是糖炒栗子,有时候是西式甜点,孩子们看见吃的便开心不已。

尽管有时需要花费很多工夫去买,但她往往不辞辛苦。

钱瑗(左一)

回到家的她顾不上一脸的汗珠,一边往外拿东西,一边还向孩子们道歉:“对不起,我来晚了,来晚了。”

钱瑗还经常利用空闲时间帮助孩子补习功课,她常常就一个问题与孩子展开交流,毫无保留地将知识传授给孩子,做孩子的良师益友。

钱瑗对待孩子的真心也打动了他们,他们也从内心接纳了这位母亲。

多年以后,当杨宏建回忆起当年生活的点滴时,他表示,当他的父亲与钱瑗结婚时,他并没有感到不安。

他说:“因为钱瑗阿姨,是个很随和的人,不像个后妈,钱瑗阿姨在进入杨家的生活后,与我和妹妹像朋友一样相处,从未让我们感到有继母的感觉。”

钱瑗

尽心尽职地工作

钱瑗从北京师范大学毕业以后,怀着心中的梦想走上三尺讲台,成为了一名优秀的人民教师。

对待工作,钱瑗一丝不苟,严谨认真,将大部分精力都投入到教学科研中。

钱瑗不仅创造性发展了我国英语的“文学体”,还编写了英语教学课本,为英语教学作出了巨大贡献。

在编写课本的过程中,为了保证其准确性,她一遍遍地检查、校对,力求做到精确无误。

钱瑗热爱她的工作,也关爱她的学生。

对待课堂,钱瑗抱着严谨认真的态度,不浪费课上的每一分一秒。

钱瑗

她经常会去图书馆中翻阅书籍,在书中看到好的句子便记下来,作为范例,应用到课堂上,使同学们更容易理解。

对待学生的作业,她每一份都认真地批注,帮助学生纠正错误,学生提出的每一个问题,她也都认真思考,并给予学生最严谨的答复。

即使上了一天课,回到家筋疲力竭的她,收到学生寻求答疑的电话,也会耐心细致为其讲解。

钱瑗对工作的投入和负责,学校给予了高度的评价:“她的工作量是百分之二百,她的责任心是百分之二百。”

生命的尽头

钱瑗的身体素来不好,再加上她将全身心投入到工作中,夜以继日,废寝忘食,终于使她的身体支撑不住。

钱钟书一家

一开始,钱瑗只是腰疼,她以为只是小毛病,稍加休息就会好,不愿花费时间去检查。

她总想将这些时间投入到更有益的事上,不顾自己的身体,哪曾想她的身体早已支撑不住。

一天,钱瑗像往日一样准备起床工作,但她刚起身便发觉剧烈的疼痛挤压着她的神经,她无法再正常起卧行走。

到医院检查后,她才知道自己的病情如此严重。

但钱瑗并不打算告诉父母,她一个人在医院中默默地承受病痛的折磨。

即使她的病已经十分严重了,她仍然保持微笑,笔耕不辍,一有时间便钻研教学工作。

身边的人都劝她好好休息,她却笑着说:“这是欠下的文债,不好还的。”

钱钟书一家

然而,没过多久,钱瑗的病情加重,杨绛最终还是知道了实情,她静静地陪伴着女儿走过了这段生命的最后时光。

1997年,钱瑗握着母亲的手在睡梦中离世。

钱瑗的离世令人惋惜,但她并不枉过这一生,还有许多人怀念着她。

永远地怀念

1998年,钱钟书去世,两位至亲的离世使杨绛伤心欲绝,她在回忆中写下《我们仨》这本书,在书中记叙了这一家庭的风风雨雨、点点滴滴,以表达她对女儿和丈夫的无限怀念。

一句“阿圆是我平生的唯一杰作”道尽了杨绛对女儿的无限思念和对女儿的自豪之情。

杨绛

钱瑗去世后,杨绛遵从她的遗愿,不留骨灰,不办仪式。

但在北师大师生的请求下,将钱瑗的骨灰葬在了北京师范大学校园的一棵雪松下。

同时,为了纪念钱瑗教授,北京师范大学外语系1969年毕业生张任强捐资100万设立钱瑗教育基金会。

在缅怀恩师的同时,鼓励如钱瑗一般热爱教育事业的教师为祖国培育栋梁。

钱瑗的生命是短暂的,但她的一生是充实而有价值的。

她有爱她的父母,有她热爱的事业,有她尊敬她的学生,她被爱,也懂得爱,因为有爱,她不惧怕病痛,最后安静地离去,为这一生画上了句号。

她的一生活出了自我,收获了爱与从容。